現代の企業や自治体において、組織の人材力を高めるためには「人材育成基本方針」の策定が欠かせません。特に令和5年には総務省が26年ぶりに地方公共団体向けの人材育成基本方針策定の指針(モデル)を公表し、大きな注目を集めました。

本記事では、「人材育成基本方針」とは何か、その必要性や目的、最新の総務省モデルの概要と活用方法、そして企業・自治体における具体的な策定プロセスやステップについて解説します。さらに、策定の際によく直面する課題や失敗例とその対策についても触れ、実務担当者が現場で役立てられる専門情報を提供します。

動画解説

関連情報

人材育成基本方針とは何か

人材育成基本方針とは?

人材育成基本方針とは、組織(企業や自治体)が「どのような人材を育てたいのか」という理想の人材像を明確にし、その人材を育成・確保するための具体的な方策を定めた基本指針のことです。いわば人材マネジメントの羅針盤であり、研修計画や採用戦略などあらゆる人事施策の土台となるものです。

これを策定することで、人材育成の考え方に一貫性が生まれ、従業員や職員に求める能力や価値観が社内外に共有されます。結果として人材育成施策が円滑に進み、他の人事評価・配置などの制度とも連携しやすくなるというメリットがあります。

なお、自治体においては法律上も人材育成基本方針の策定が求められています。地方公務員法第39条第3項では「地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項その他研修に関する基本的な方針を定めるものとする」と規定されており、各自治体は職員研修の基本方針を策定する義務があります。

また近年、企業においても人材育成方針の明文化と開示が重要性を増しています。金融庁は2023年1月に、有価証券報告書において人材育成の方針や社内環境整備の方針・指標等を必須記載事項とする方針を発表し、上場企業には自社の人材育成方針の開示が求められるようになりました。

このように、官民問わず組織運営の中で人材育成基本方針を策定し公表することがスタンダードになりつつあります。

人材育成基本方針が必要な理由・目的

人材育成基本方針を策定する目的は、組織として人材育成に取り組む意義と方向性を明確にし、計画的・戦略的な人材マネジメントを実現することにあります。

具体的な必要性・メリットとして次のような点が挙げられます。

- 組織が求める人材像の明確化

基本方針を定めることで、企業や自治体が望む「人材のあるべき姿」を客観的に示せます。これにより人材育成の方向性が社内で統一され、社員・職員自身も「何を目指せば評価され活躍できるのか」を理解しやすくなります。その結果、従業員一人ひとりの成長意欲向上にもつながります。 - 人材育成施策の体系化と効率化

方針があれば、人材育成に関する様々な研修・OJT・自己啓発支援策をバラバラに行うのではなく、一貫した体系の中で計画的に進められます。各施策の位置づけや役割が明確になるため、「場当たり的な研修ばかりでつながりが見えない」といった事態を防ぎ、育成の効果を高めることができます。また方針が判断軸となることで、人材育成に関する意思決定のスピードも上がります。 - 他の人事施策との連動

人材育成基本方針は、人事評価や人材配置、採用計画など他の人事施策とも密接に関係します。基本方針が明文化され共有されていれば、例えば「研修で身につけたスキルを評価や配置にどう反映するか」といった連携も図りやすくなります。組織全体で人材戦略を整合的に進めるための軸として機能するのです。

このように、人材育成基本方針は組織の人材マネジメント戦略そのものと言えます。

一度策定して終わりではなく、常に経営ビジョンや社会環境の変化に合わせて見直し、「人材育成戦略」としてアップデートしていくことが重要です。

総務省のモデル指針(令和5年版)概要と活用方法

総務省「人材育成・確保基本方針策定指針」とは

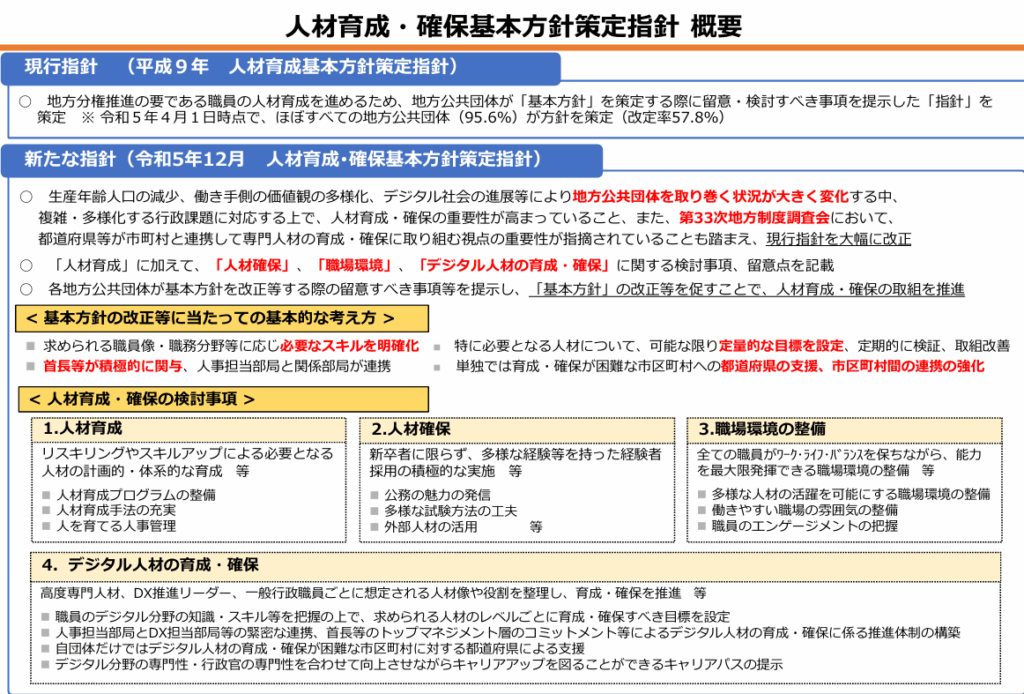

地方自治体向けには、総務省が基本方針策定の指針(いわゆるモデル)を提示しています。令和5年12月、総務省は前回平成9年以来となる26年ぶりの大幅改訂版となる「人材育成・確保基本方針策定指針」を公表しました。この新指針は、少子高齢化やデジタル社会の進展など自治体を取り巻く急速な環境変化に対応し、これからの自治体職員の育成・確保の方向性を示すものです。

従来の「人材育成基本方針」指針に「人材確保」や「職場環境整備」の視点も加え、総合的人材戦略として位置づけられている点が特徴です。

総務省の策定指針(モデル)の主なポイントは以下のとおりです。

- 求められる職員像の明確化

各自治体が直面する課題や地域特性を踏まえ、「どのような能力を備えた職員が必要か」を具体的に描くことが求められます。例えば「デジタル技術を活用して業務改善できる人材」「住民と協働で課題解決に取り組める人材」といった具合に、将来像をはっきり示します。これにより育成の方向性が具体化し、職員自身もキャリア形成の参考にできます。 - 中長期計画との連携

人材育成の方針は自治体のビジョンや中長期計画(総合計画など)と連動させる必要があります。地域の将来像を実現するために必要な人材像を見据え、計画的・戦略的に育成と人材確保を行うことが重要です。 - 全庁的な推進体制

人材政策は人事部門だけでなく、財政・DX推進など関連部門を巻き込んだ組織横断的な取組みと、首長や経営層のリーダーシップが不可欠です。特に小規模自治体では都道府県と市町村の連携による広域的な研修・支援体制の整備も期待されています。 - 人材育成の具体策

職員のスキル向上に向けて、リスキリング(新たな知識習得)やスキルアップを体系的に推進します。OJTだけでなくeラーニングや外部研修、大学派遣、人事交流など多様な学習機会を確保し、職員の自発的な学びを後押しする環境づくりを行います。また、育成で得た知識・技能を人事評価や配置に反映し、メンター制度や1on1ミーティングの導入など人材育成と人事制度の連携も重視されています。 - 人材確保の取組

人材の採用・確保面では、公務の魅力発信(SNS活用、インターンシップ、職場見学など)によって優秀な人材の志望を促すこと、通年募集や年齢制限緩和、オンライン面接、経験者採用、任期付職員の活用など多様な採用手法を導入し人材の裾野を広げることが推奨されています。 - 職場環境の整備

柔軟で働きやすい職場環境を整えることも重要視されています。テレワークやフレックスタイム制、育児・介護と仕事の両立支援、長時間労働是正といった取り組みにより職員のライフワークバランスを向上させます。さらにメンタルヘルス対策やハラスメント防止策を徹底し、安心して能力発揮できる職場づくりを推進します。 - デジタル人材の育成・確保

今回の指針改訂で特に強調されたのがデジタル人材戦略です。自治体DXを進める上で必要となる人材を類型化し(例:高度専門人材、DX推進リーダー、一般職員)それぞれに求められるスキルや育成計画・数値目標を策定することが盛り込まれています。場合によっては外部人材登用や自治体間の共同確保といった柔軟な対応も検討します。

以上のように、総務省モデルは人材育成と確保、職場環境改善を一体的に捉えた包括的な内容となっています。

自治体の人事担当者はこの指針を踏まえ、自組織の実情に合わせて基本方針を改訂・策定することが求められています。実際、総務省は全ての地方自治体に対し令和5年指針に沿った基本方針の見直しを働きかけており、令和6年度以降、多くの自治体で方針改訂が進められています。

たとえば大阪市では、職員数減少とDX戦略を背景に2023年3月に人材育成基本方針を改訂し、「自ら学び考え行動する自律した職員像」を掲げるとともにリスキリング推進など新たな施策を盛り込みました。また武蔵野市でも2024年9月に第六期長期計画に合わせて人材育成基本方針を見直し、今後5年間の計画を策定しています。

このようにモデル指針は各自治体の具体的な方針策定のベースとして活用されています。

企業においても参考にできる点

総務省モデルは地方自治体向けではありますが、その内容は人材育成戦略のベストプラクティスが詰まっており、企業の人事担当者にとっても示唆に富みます。

例えば「求められる人材像の明確化」や「中長期計画との連動」「リスキリングの推進」「働きやすい職場環境整備」などは、そのまま企業の人材戦略にも通じる考え方です。実際に大手企業でも類似の方針を掲げる例があります。

トヨタ自動車は「モノづくりは人づくり」を人材育成の基本理念とし、「知恵と改善」「人間性尊重」の二本柱を基本方針に据えてOJTや計画的ローテーション、人材交流(社内アドバイザー制度)による育成を徹底しています。オムロンは「人が育ち、仕事を楽しみ、高いパフォーマンスを上げ続ける強い会社を創る」という人材戦略ゴールを掲げ、DXスキル習得やグローバル人材育成、自己啓発支援に3年間で60億円を投資する計画を打ち出しています。

このように官民問わず、人材育成の基本方針を明確にし戦略的な投資・施策を講じる流れが強まっています。

人材育成基本方針の策定プロセス(作り方ステップ)

それでは、実際に企業や自治体が人材育成基本方針を策定する際のプロセスを、ステップごとに解説します。以下のステップは一般的な進め方の一例ですが、自組織の規模や状況に応じて調整してください。

- 現状分析(課題整理)

まずは組織の現状を客観的に把握することから始めます。現在の人材育成にどんな課題があるのか、社員・職員のスキル状況や人事制度の運用状況、離職率などをデータで確認します。併せて現場の声をヒアリングし、「育成上のボトルネックは何か」「どんな能力を伸ばす必要があるか」等のニーズを洗い出します。

現状分析を怠ると、実態とかけ離れた方針になったり目標水準が不適切になったりしがちなので注意が必要です。 - 経営戦略・組織ビジョンの把握

人材育成方針は組織の経営戦略や自治体の長期計画と表裏一体です。現状分析の次に、上位計画(経営計画・中期計画や自治体の総合計画など)をしっかり確認し、「なぜその戦略・ビジョンが重要なのか」「今後どんな組織を目指すのか」を理解します。可能であれば経営層や首長・管理職へのインタビューを行い、人材に期待することや戦略達成の鍵となる要素を聞き出すとよいでしょう。

例えば自治体であれば首長のマニフェストや重点施策、企業であれば経営理念や中期経営計画に目を通しておきます。 - 人材育成の目的・目標設定

続いて、人材育成基本方針の中で掲げる目的や目標を明確化します。前ステップで把握した経営課題を踏まえ、「この戦略を実現するにはどんな人材が何人必要か」「育成施策の成果をどう測るか」を検討します。可能な限り定量的なKPIを設定し、「○年後までに○%スキル向上」「特定研修の受講率100%」など測定しやすい目標を立てます。

曖昧な目標だと後から達成度を評価できないため、数値目標や達成期限を盛り込みましょう。例えば「5年後までにデジタル専門資格保持者を現在の2倍に増やす」や「3年後までに離職率を○%改善する」等が考えられます。自治体の場合、「将来の地域課題解決に必要な○○の専門人材を育成する」などビジョン達成型の目標を設定するとよいでしょう。 - 求められる人材像の明確化

次に、上記の目標を達成するために組織が求める人材像(あるべき姿)を具体的に定義します。これは総務省指針でも強調されていたポイントです。組織のビジョン実現に必要な能力・資質を洗い出し、「○○ができる人」「○○のスキルを持った人」といった形で理想像を言語化します。

例えば企業なら「海外市場を開拓できるグローバル人材」や「イノベーションを創出できる人材」、自治体なら「地域住民と協働して課題解決に取り組める職員」や「DXを活用して業務改善をリードできる職員」などです。人材像を明確に示すことで、社員・職員一人ひとりが自身のキャリア目標を描きやすくなる効果もあります。 - 施策の立案・設計

続いて、現状と理想のギャップを埋め、求める人材を育成・確保するための具体的な施策プランを策定します。施策は大きく分けて「人材育成(現有社員の能力開発)」「人材確保(採用・定着)」「職場環境・制度整備」にまたがります。それぞれについて、考えられる主な施策の例を挙げます。- 研修体系の整備とOJT強化: 社員・職員が計画的にスキルアップできるよう研修プログラムを体系化します。階層別研修や職種別研修、eラーニングの導入、社外研修への派遣、資格取得支援などを組み合わせ、Off-JT機会を充実させます。あわせて日常業務でのOJT指導力を高めるため、メンター制度や1on1面談の導入、上司向けコーチング研修などを行い、職場内での育成文化を醸成します。

- キャリアパス・人事評価の連動: 育成方針と人事制度を連携させ、人材育成の成果が適切に評価・登用に結びつく仕組みを作ります。具体的には、人材育成方針に沿った能力要件を人事評価項目に反映したり、評価結果に基づく昇進だけでなく将来のキャリア形成支援(公募制度、自己申告制度)に活用したりします。社員・職員が「方針で示された能力を身につければ報われる」と感じられるようにすることがポイントです。

- 採用戦略の強化(人材確保策): 新たな人材を確保する面では、母集団拡大と定着促進の両面から施策を検討します。採用広報では自組織で働く魅力を積極発信し(自治体なら地域貢献のやりがいや専門職の魅力をSNS発信、企業なら自社のカルチャーや成長環境を情報公開)、インターンシップや職場見学の場を提供します。採用手法も多様化し、通年採用やリファラル採用、オンライン選考の導入、ポテンシャル採用や経験者採用枠の拡充など柔軟な手法で多様な人材の門戸を開きます。入社後の定着に向けては、メンター制度やOJT計画で新人を支援し、副業容認や勤務地選択制度など多様な働き方を用意するといった工夫も有効です。

- 職場環境・組織風土の改善: 人材育成は働きやすい職場環境があってこそ効果を発揮します。そこで、ワークライフバランス施策(テレワーク、フレックス、休暇制度拡充、残業削減等)を推進し、育児・介護とキャリアの両立支援策も整備します。同時にハラスメント防止の徹底やメンタルヘルスケア窓口の充実など、安全で安心して挑戦できる職場づくりにも注力します。自治体でも近年「職員の働きやすさ向上」を基本方針に掲げるケースが増えており、組織風土改革は重要な柱となっています。

- デジタル人材育成・DX推進: もし組織戦略上デジタル活用が重要なら、DX人材育成の施策も盛り込みます。社員・職員をタイプ別に分類し(高度ITスキル人材、現場DX推進者、一般社員など)、対象ごとに研修機会や習得すべきスキル項目を定めます。外部専門人材の採用や他組織との人事交流による知見導入も選択肢です。例えば大阪市ではDX推進のため管理職にDX研修を受けさせ、全職員にリスキリング機会を提供する施策を基本方針に組み込みました。

以上のような施策案をリストアップしたら、優先度やリソースを勘案して実行計画を立てます。施策ごとに担当部署やスケジュールを定め、基本方針の中に「○○のために△△を実施する」と盛り込んでいきます。自治体では職員研修基本計画や人材確保アクションプラン等に落とし込むケースもありますが、まずは方針段階で方向性と主要施策を示すことが大切です。 - 文書化と周知徹底

検討した内容を基本方針書として文書にまとめます。企業であれば「人材育成基本方針」として社内規程や人事ハンドブックに明記し、必要に応じ社外にも公開します。自治体であれば首長決裁を経て正式な方針として策定し、庁内通知や自治体HPで公表します(例:渋谷区「人財育成基本方針」では職員像や施策をHP上で公開)。

文書化後は、それを机上の資料で終わらせず全社員・全職員に共有することが重要です。経営会議や全体朝礼、職場ミーティングなどで基本方針の趣旨を説明し、経営トップからメッセージを発信してもらうと効果的です。「基本方針は現場で実践してこそ意義がある」という認識を組織全体で持てるよう、周知・教育に力を入れましょう。 - 実行・モニタリングと定期見直し

策定した基本方針に基づき各種施策を実行に移しますが、実施して終わりではありません。効果測定とフォローアップを必ず行い、PDCAサイクルを回すことが成功のカギです。研修であれば受講後のアンケートや受講者の行動変化の観察、採用施策であれば定着率や採用者のパフォーマンス評価など、何らかの指標で成果を検証します。そして、環境の変化や効果測定の結果を踏まえて基本方針や施策を定期的に見直すことを習慣化してください。

理想としては年度ごとに進捗をレビューし、3~5年に一度は方針自体を改訂するくらいのサイクルが望ましいでしょう。時代の変化とともに求められる人材像も組織の戦略も変化しますから、「一度決めたら終わり」ではなく常に最新の状況に合わせアップデートする姿勢が大切です。例えば武蔵野市のように長期計画の策定ごとに基本方針を見直す運用や、トヨタのように経営理念の変化に合わせ育成方針の柱を再定義する取り組みも有効でしょう。定期見直しの仕組みを組織に根付かせることで、基本方針が「絵に描いた餅」にならず実効性を保ち続けます。

以上が人材育成基本方針策定の大まかな手順です。

ポイントは、単なる文章の策定に留まらず、その前後の現状分析や戦略連動、策定後の周知・実行・評価まで含めた一連のプロセスとして捉えることです。これにより、基本方針が実際の人材育成・人材確保の現場で生きた指針として機能するようになります。

よくある課題・失敗例とその対策

最後に、人材育成基本方針の策定・運用に関して実務上よくある課題や陥りがちな失敗パターンと、その解決策についてまとめます。

- 理想を掲げるだけで現実性に欠ける

基本方針を定める際にありがちなのが、耳当たりの良いスローガンや高い理想を並べるものの、現場の実情とかけ離れてしまうケースです。例えば人材像を高く掲げすぎて誰も到達できなかったり、施策が人的・予算的に非現実的だったりする失敗があります。

この対策としては事前の現状分析とギャップ把握を徹底することです。方針策定前に現場ヒアリングやデータ分析を行い、理想と現状の差を定量・定性の両面で把握すれば、実行可能性の高い現実的な目標設定ができます。また、方針案を作成した段階で現場管理職などにレビューしてもらい「机上の空論」になっていないか確認するプロセスを組み込むのも有効です。 - 策定して終わり、現場に浸透しない

基本方針を作ったものの、社内報告やファイル保存だけで終わり、肝心の社員・職員が内容を知らず現場で活かされていないという失敗も多いです。これでは宝の持ち腐れで、人材育成の現場に変化は起きません。

対策は明確で、策定後の周知徹底と展開に労力を割くことです。トップメッセージとして全社メール配信する、管理職会議で方針の趣旨を共有し各部門で議論してもらう、ポスターや社内SNSでキーワードを発信する、研修の冒頭で基本方針を毎回説明する等、あらゆる機会を通じて繰り返し周知します。特に新入社員や新任管理職研修では必ず基本方針に触れ、組織の人材育成の考え方を刷り込むようにすると効果的です。方針を全社的な共通言語にまで高めることで、初めて現場の行動や意識に変化を促せます。 - 時代や経営方針の変化に対応できていない

一度決めた方針に安心してしまい、その後長期間見直さず放置していると、組織を取り巻く環境が変わった際に方針とのズレが生じます。例えばデジタル化が進んでいるのに旧来型の研修方針のままだったり、新規事業戦略に合わせた人材像が反映されていなかったりするケースです。

こうした陳腐化を防ぐには、定期的な方針そのものの見直しを仕組み化することが必要です。毎年の事業計画策定時に人材育成方針も確認し、必要なら改訂するプロセスを設けます。特に経営戦略が刷新された場合や大きな組織変更があった場合は、それに合わせて人材育成基本方針も更新するのが望ましいでしょう。基本方針を常に現状のビジョン・戦略と一致させておくことで、方針が形骸化せず実効性を保てます。 - 方針が属人化・部分最適になっている

人材育成基本方針は組織全体の指針であるにもかかわらず、人事部門だけで作って終わりになっていたり、一部の熱心な担当者だけが推進して他部署は我関せずという状況では、組織全体の力を結集できません。これを避けるには策定段階から経営層や各部門を巻き込むこと、そして組織横断の推進体制を構築することが重要です。

具体的には、策定メンバーに現場部門の管理職を入れたり、経営トップに方針策定委員長になってもらうなどの工夫があります。また、方針策定後も人材育成推進委員会のような横断組織を設け定期的に進捗をチェックすることで、全社的な取り組みに昇華できます。人材育成は人事部の仕事と捉えるのではなく、組織全体の経営課題であるとの共通認識を醸成しましょう。

以上、代表的な課題と対策を挙げましたが、要は「現場目線」「全体最適」「継続改善」の3点が成功の鍵と言えます。

基本方針策定はゴールではなくスタートです。その後の運用を見据えて、現実に即し、組織全体で共有し、状況に応じて改善を重ねていくことで、初めて人材育成基本方針は組織の成長エンジンとして機能します。

おわりに

人材育成基本方針の策定は手間も時間もかかる取り組みですが、しっかりと策定・運用することで組織の未来への投資となります。総務省の新指針や各先進企業・自治体の事例を参考に、自社・自団体に合った「人材育成戦略」としての基本方針をぜひ描いてみてください。

それにより、社員・職員一人ひとりが最大限に能力を発揮し、組織のビジョン実現に貢献できる持続可能な人材基盤を築いていきましょう。

人材育成基本方針づくりのヒントが本記事で少しでも得られたなら幸いです。

ガイド:Q&A

問1: 「人材育成基本方針」とは何か、その主な役割について説明してください。

人材育成基本方針とは、組織が「どのような人材を育てたいか」という理想の人材像を明確にし、その育成・確保のための方策を定めた基本指針です。研修計画や採用戦略など、あらゆる人事施策の土台となる「人材マネジメントの羅針盤」としての役割を果たします。

問2: なぜ企業や自治体にとって人材育成基本方針の策定が必要なのですか?その目的を2つ挙げてください。

目的の一つは、組織が求める人材像を明確にし、育成の方向性を統一することです。もう一つは、研修やOJTなどの施策を体系化・効率化し、場当たり的な育成を防ぐことです。これにより、計画的・戦略的な人材マネジメントが可能になります。

問3: 地方自治体において、人材育成基本方針の策定が法的に求められている根拠は何ですか?また、上場企業においても同様の要請が強まっている背景を説明してください。

地方自治体では、地方公務員法第39条第3項に基づき、研修に関する基本的な方針を定める義務があります。一方、上場企業では、金融庁が2023年1月に有価証券報告書において人材育成方針等の記載を必須事項とする方針を発表したため、方針の明文化と開示が求められるようになりました。

問4: 令和5年に総務省が公表した「人材育成・確保基本方針策定指針」は、従来のものと比べてどのような点が特徴的ですか?

令和5年の総務省モデルは、従来の「人材育成」に加えて「人材確保」と「職場環境整備」の視点を統合し、総合的な人材戦略として位置づけられている点が特徴です。少子高齢化やデジタル社会の進展といった環境変化に対応する内容となっています。

問5: 総務省のモデル指針において、特に強調されている「デジタル人材の育成・確保」について、どのようなアプローチが示されていますか?

自治体DXを推進するために必要な人材を類型化し、それぞれに求められるスキルや育成計画、数値目標を策定することが盛り込まれています。また、必要に応じて外部人材の登用や自治体間の共同確保といった柔軟な対応も検討するよう示されています。

問6: 人材育成基本方針を策定するプロセスの最初のステップである「現状分析」では、具体的に何を行うべきですか?

「現状分析」では、まず組織の現状を客観的に把握します。具体的には、社員・職員のスキル状況や人事制度の運用状況、離職率などをデータで確認するとともに、現場へのヒアリングを通じて育成上の課題やニーズを洗い出します。

問7: 策定プロセスにおいて、「求められる人材像の明確化」が重要なのはなぜですか?

組織のビジョン実現に必要な能力や資質を言語化し、理想像を具体的に示すことで、育成の方向性が明確になります。また、社員・職員自身も目指すべき姿を理解しやすくなり、キャリア目標を描く助けとなるため重要です。

問8: 人材育成基本方針を策定した後、その実効性を確保するために不可欠な「実行・モニタリングと定期見直し」のプロセスについて説明してください。

策定した方針に基づき施策を実行した後、その効果を測定し、フォローアップを行うPDCAサイクルを回すことが重要です。研修後のアンケートや定着率などの指標で成果を検証し、その結果や環境変化を踏まえて方針や施策を定期的に見直すことで、方針の実効性を維持します。

問9: 人材育成基本方針の策定・運用において、「策定して終わり、現場に浸透しない」という失敗を防ぐための対策を具体的に挙げてください。

対策として、策定後に経営トップからのメッセージ発信、管理職会議での共有、社内SNSやポスターでの周知など、あらゆる機会を通じて繰り返し方針を伝えることが有効です。特に研修の冒頭で毎回説明するなど、方針を組織の共通言語にまで高める努力が求められます。

問10: 基本方針が「理想を掲げるだけで現実性に欠ける」ものにならないようにするためには、どのような対策が有効ですか?

事前の現状分析とギャップ把握を徹底することが有効です。現場のヒアリングやデータ分析を通じて理想と現状の差を把握し、実行可能性の高い現実的な目標を設定します。また、方針案の段階で現場管理職にレビューを依頼し、「机上の空論」になっていないか確認することも対策となります。

用語集

| 用語 | 解説 |

|---|---|

| 人材育成基本方針 | 組織(企業や自治体)が「どのような人材を育てたいのか」という理想の人材像を明確にし、その人材を育成・確保するための方策を定めた基本指針。人材マネジメントの羅針盤となる。 |

| 総務省「人材育成・確保基本方針策定指針」 | 令和5年12月に総務省が公表した、地方公共団体向けの人材育成基本方針策定の指針(モデル)。人材育成に加え、人材確保や職場環境整備の視点を盛り込んだ総合的な内容が特徴。 |

| 求められる人材像(あるべき姿) | 組織のビジョンや戦略を実現するために必要となる能力・資質を具体的に定義したもの。育成の方向性を明確にし、職員・社員がキャリア目標を描く際の指針となる。 |

| 人材育成戦略 | 人材育成基本方針を、一度策定して終わりにするのではなく、経営ビジョンや社会環境の変化に合わせて常に見直し、アップデートしていくという考え方。 |

| リスキリング | 新たな知識習得のこと。総務省モデルでは、職員のスキル向上に向けて体系的に推進することが求められている。 |

| OJT (On-the-Job Training) | 日常業務を通じて行われる教育訓練。メンター制度や1on1ミーティングの導入、上司向けコーチング研修などを通じて強化される。 |

| Off-JT (Off-the-Job Training) | 職場を離れて行われる教育訓練。階層別研修、職種別研修、eラーニング、社外研修への派遣などが含まれる。 |

| PDCAサイクル | Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のサイクルを回すこと。人材育成施策の効果測定とフォローアップを行い、方針を継続的に改善するために不可欠なプロセス。 |

| 現状分析 | 人材育成基本方針を策定する最初のステップ。離職率などのデータ確認や現場ヒアリングを通じて、組織の人材育成における課題やニーズを客観的に把握する作業。 |

| 全体最適 | 人材育成を人事部門だけの課題とせず、経営層や各部門を巻き込み、組織全体の経営課題として取り組むという考え方。組織横断の推進体制構築が重要となる。 |

コメント