サマリ

本記事は、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)に関する支給要領および関連Q&Aから主要な情報を抽出し、整理したものです。この助成金制度は、中小企業事業主が男性労働者の育児休業取得を促進するための環境整備と実際の休業取得を支援することを目的としています。

主要なポイント

- 制度の二本柱

助成金は主に2種類で構成される。第1種は、男性労働者が子の出生後8週間以内に所定日数の育児休業を取得した場合に個別に支給される。第2種は、企業全体の男性育児休業取得率が大幅に向上した場合に支給される。 - 厳格な制度整備要件

助成金を受給するには、育児休業制度等が就業規則または労働協約に明確に規定されていることが必須である。法を上回る運用を行う場合も、その内容が明文化されていなければならない。「会社が認めた場合」といった曖昧な規定は認められない。 - 環境整備措置の実施

第1種・第2種ともに、育休に関する研修の実施、相談体制の整備、事例の提供、制度の周知、業務配分・人員配置の見直しといった雇用環境整備の措置を複数実施することが求められる。 - 業務体制の整備

育休取得者の業務を代替する労働者の負担が過重にならないよう、業務の整理・引継ぎや業務見直しの検討に関する事項を規定化し、それに基づき業務体制を整備する必要がある。 - 情報公表による加算

厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で自社の男女別育児休業取得率や平均取得日数等を公表することで、2万円の加算を受けることができる。 - 申請手続きの厳守

第1種は育休終了日の翌日から2か月以内、第2種は要件を満たした事業年度の翌事業年度開始日から6か月以内と、申請期間が厳密に定められている。申請には、就業規則や各種措置の実施を証明する書類など、多岐にわたる添付書類が必要となる。

関連資料

解説動画(約8分)

1. 助成金の概要と目的

1.1. 趣旨

本助成金は、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境や業務体制の整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得させた中小企業事業主、または男性の育児休業取得率を著しく上昇させた中小企業事業主に対して支給されます。これにより、事業主の仕事と家庭の両立支援に関する取り組みを促進し、労働者の雇用の安定に資することを目的とします。

1.2. 助成金の種類

本コースは、以下の3つの区分から構成されています。

| 種類 | 内容 |

| 第1種 | 男性の育児休業取得促進のための雇用環境整備措置と業務体制整備を行い、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた場合に支給。 |

| 第2種 | 男性の育児休業取得率(%)を1年間で30ポイント以上上昇させ、かつ取得率が50%を達成した場合等に支給。 |

| 育児休業等に関する情報公表加算 | 自社の育児休業等の利用状況に関する情報を厚生労働省の指定ウェブサイトで公表した場合に支給額が加算される。 |

1.3. 適用単位

助成金は事業所単位ではなく、事業主単位で支給されます。法人が複数の事業所を運営している場合でも、当該法人を一つの事業主として扱います。

2. 助成金支給の共通要件

第1種、第2種のいずれを申請する場合でも、中小企業事業主は以下の共通要件を満たす必要があります。

制度の規定化

- 育児・介護休業法に定められた育児休業(出生時育児休業を含む)および育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に対象労働者の休業開始前に規定していること。単に「法に準拠する」とのみ規定している場合は要件を満たさない。

- 休業期間中の賃金の取り扱いなど、法を上回る運用を実際に行っている場合、その内容も就業規則等に明記する必要がある。「会社が特別な事情を認めた場合は賃金を支給する場合がある」といった曖昧な規定ではなく、「育児休業期間の最初の1日は有給とする」など、労働者が事前に判断できる具体的な内容が求められる。(Q共2, Q共5, Q共6)

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画

- 一般事業主行動計画を策定し、管轄の都道府県労働局長に届け出ていること。

- 策定した行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。

- これらの措置は、支給申請日までに行われている必要がある。(Q共11)

※プラチナくるみん認定事業主は除く。

継続雇用

- 対象となる男性労働者を、育児休業開始日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること。

不支給要件

- 支給申請日の前後1年間に、育児・介護休業法や男女雇用機会均等法などの重大な違反がないこと。

3. 第1種助成金:個別の育児休業取得支援

3.1. 支給要件

第1種助成金は、1事業主あたり3人までを対象とし、以下の要件をすべて満たす必要があります。

3.1.1. 雇用環境整備の措置

育児休業の開始日の前日までに、以下の措置①~⑤のうち、対象者が何人目であるかに応じて定められた数を実施する必要があります。

• 措置の内容 (育児・介護休業法第22条第1項)

- 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施

- 育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口設置等)

- 自社の労働者の育児休業取得事例の収集・提供

- 自社の労働者への育児休業制度と取得促進方針の周知

- 育休申出者の業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置

• 実施が必要な措置の数

| 対象者 | 通常の事業主 | 産後パパ育休の申出期限を延長している事業主 |

| 1人目 | 2つ以上 | 3つ以上 |

| 2人目 | 3つ以上 | 4つ以上 |

| 3人目 | 4つ以上 | 5つ |

※1人目の申請で30万円の支給(後述)を目指す場合は、4つ以上の措置が必要。 ※措置⑤は、単に周囲の労働者に業務を引き継がせるだけでなく、代替する労働者の業務負担が過大にならないよう配慮・調整することが求められます。(Q出6)

3.1.2. 業務体制の整備

育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに取り組む旨を規定し、それに基づき業務体制を整備すること。この規定は、育休開始日の前日までに以下のいずれかの方法で策定・周知されている必要がります。

- 就業規則、労使協定、または関連する内規に定める。

- 育休復帰支援プランに対象労働者ごとに盛り込む。

規定には、「育児休業取得者の業務の整理・引継ぎ」と「引継ぎ対象業務の見直しの検討」の両方の事項が含まれていなければならない。(Q出8)

3.1.3. 育児休業の取得要件

雇用保険被保険者である男性労働者が、子の出生日を含む57日間(出生後8週間)以内に開始する、以下の条件を満たす育児休業を取得すること。

| 対象者 | 育児休業の連続日数 | うち、所定労働日の休業日数 |

| 1人目 | 5日以上 | 4日以上 |

| 2人目 | 10日以上 | 8日以上 |

| 3人目 | 14日以上 | 11日以上 |

※育児休業を年次有給休暇として処理した場合は対象外。(Q出3)

3.2. 支給額

支給額は対象労働者1人あたり以下の通り。同一の子に係る育休については1回限りの支給となります。

- 1人目: 20万円(雇用環境整備の措置を4つ以上実施した場合は30万円に増額)

- 2人目: 10万円

- 3人目: 10万円

※1~3人目のカウントは、支給申請を行った順に行う。不支給となった労働者はカウントしない。(Q出10)

※令和4年度および5年度に第1種を受給した事業主は、その対象者を1人目とみなし、令和6年4月1日以降に育休を開始した労働者について2人目、3人目の申請が可能。(Q出25)

4. 第2種助成金:育児休業取得率の向上支援

4.1. 支給要件

第2種助成金は、第1種の申請を行った事業年度には申請できず、1事業主1回限りの支給となります。以下の要件をすべて満たす必要があります。

4.1.1. 雇用環境整備・業務体制整備

第1種と同様に、雇用環境整備の措置(通常2つ以上)と業務体制の整備が完了していること。

4.1.2. 育児休業取得率の向上

男性労働者の育児休業取得率が、以下のいずれかを満たすこと。

- 要件① (原則): 申請前事業年度の取得率が、申請前々事業年度と比較して30ポイント以上上昇し、かつ50%以上となっている。

- 要件② (特例): 以下の両方を満たす事業主

1)申請前々事業年度に配偶者が出産した男性労働者(被保険者)が5人未満である

2)申請前々事業年度および申請前事業年度の2年連続で、男性の育児休業取得率が70%以上である。

育児休業取得率の算出方法: ある事業年度において育児休業を取得した男性労働者数 ÷ ある事業年度において配偶者が出産した男性労働者数

- 分母・分子ともに雇用保険被保険者に限る。小数第1位以下は切り捨て。

- 配偶者が出産した男性が0人の年度は、育休取得者がいなければ0%、1人以上いれば100%とみなす。(Q出13)

- 第1種の対象となった労働者は、第2種の取得率計算には含めることはできない。(Q出28)

4.2. 支給額

- 基本額: 60万円

- プラチナくるみん認定加算: 申請日までにプラチナくるみん認定を受けている場合、15万円を加算。

※ただし、この加算の対象となるのは、第1種(1人目)の育休開始が令和6年4月1日以降である場合に限られる。(Q出26)

5. 育児休業等に関する情報公表加算

5.1. 要件

第1種または第2種の支給要件を満たす事業主が、支給申請日までに、厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」の「一般事業主行動計画公表サイト」において、以下の情報を公表していること。自社サイトでの公表は対象外。(Q出22)

- 男性労働者の育児休業等の取得割合

- 女性労働者の育児休業の取得割合

- 男女別の育児休業の平均取得日数

公表する情報は原則として申請日の属する事業年度の直前の事業年度のものとするが、集計が困難な場合は2事業年度前の情報で代替可能。(Q出23)

5.2. 支給額

- 2万円を第1種または第2種の支給額に加算。

- 1事業主につき1回限りの支給。ただし、育児休業等支援コースなど他のコースで同加算を受給していても、本コースで1回受給可能。(Q出24)

6. 申請手続きと留意点

6.1. 申請期間

- 第1種: 対象育児休業の終了日の翌日から起算して2か月以内(育休を分割取得した場合は、分割された休業のいずれか一つが終了した時点で、その休業に対する申請期間が開始する。(Q出19))

- 第2種: 要件を満たした事業年度の翌事業年度の開始日から起算して6か月以内。

- 情報公表加算: 第1種または第2種の申請時に同時に行う必要がある。

6.2. 必要書類

申請には、支給申請書に加えて以下の書類の写し等が必要となります。

- 労働協約または就業規則(関連する労使協定を含む)

- 雇用環境整備の措置の実施を証明する書類(研修資料、周知文書など)

- 業務見直しに係る規定等

- 対象者の育児休業申出書

- 対象者の出勤簿、賃金台帳

- 労働条件通知書、シフト表など所定労働日がわかる書類

- 母子健康手帳など、子の存在と出生年月日が確認できる書類

- 一般事業主行動計画策定届

6.3. その他の重要事項

- 申請の補正: 労働局から申請内容の不備について補正を求められた場合、補正期間は原則1週間である。(Q共1)

- 経過措置: 助成金制度は頻繁に改正されており、育休開始日や要件達成時期によって過去の支給要領が適用される場合があるため、注意が必要。(Q共17)

- 申請代理: 両立支援等助成金の申請手続きは社会保険労務士法に定める業務であり、行政書士が提出代行者・事務代理者として行うことはできない。(Q共14)

7. 音声動画による詳細解説(約24分)

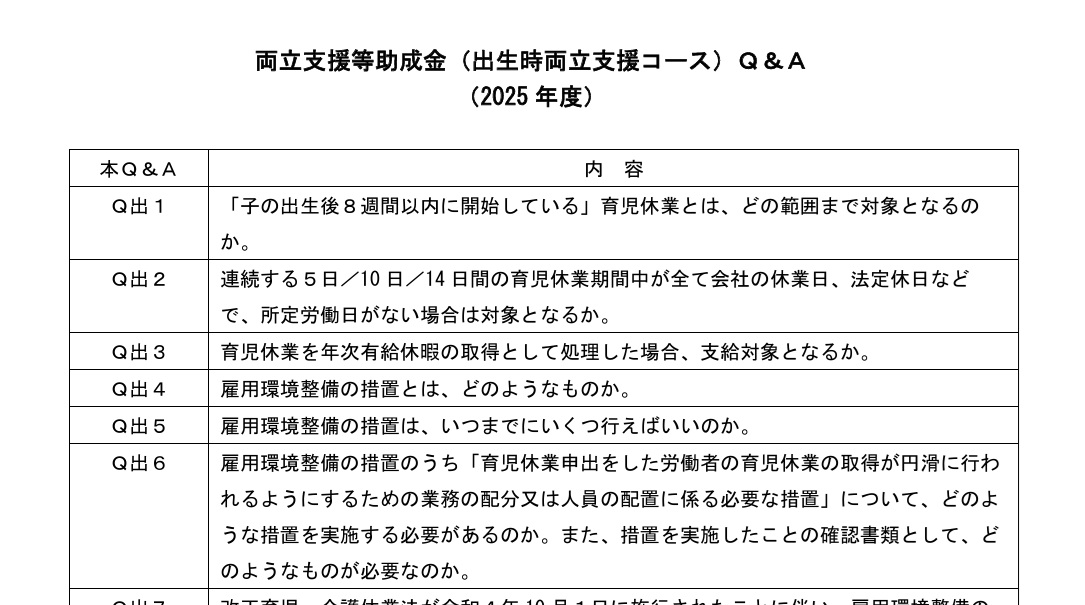

8. ガイド:Q&A

1. 第1種の対象となる男性労働者の育児休業について、1人目の取得者に求められる連続休業日数と、その期間中に含まれるべき所定労働日数を説明してください。

1人目の取得者は、連続5日以上の育児休業を取得する必要があります。この連続する5日間には、暦日数で数えられ、会社の休業日や法定休日が含まれていても構いませんが、期間中に所定労働日が4日以上含まれていることが要件となります。

2. 第1種申請において、1人目の育児休業取得者に対して事業主が実施すべき「雇用環境整備の措置」は最低いくつ必要ですか。また、産後パパ育休の申出期限の設定によってその数がどう変わるかについても述べてください。

原則として2つ以上の措置が必要です。ただし、事業主が産後パパ育休(出生時育児休業)の申出期限を開始予定日の2週間前より長く設定している場合は、3つ以上の措置を実施する必要があります。

3. 第2種の主な支給要件である「男性労働者の育児休業取得率」の向上について、達成すべき具体的な数値目標を説明してください。

男性労働者の育児休業取得率が、前事業年度と比較して30ポイント以上上昇し、かつ50%以上を達成することが必要です。ただし、小規模かつ取得率が元々高い事業主向けの特例もあります。

4. 「育児休業等に関する情報公表加算」を受けるために、事業主はどこで、どのような情報を公表する必要がありますか。

厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」の「一般事業主行動計画公表サイト」で公表する必要があります。公表する情報は、男性の育休取得割合、女性の育休取得割合、男女別の育休平均取得日数の3点です。

5. 第1種の支給申請は、いつまでに行う必要がありますか。

対象となる育児休業の終了日の翌日から起算して2か月以内に申請する必要があります。

6. 就業規則では育児休業期間中を無給と定めているにもかかわらず、特定の労働者にのみ有給として給与を支払った場合、この助成金の対象となりますか。その理由も簡潔に説明してください。

対象とはなりません。助成金は、特定の労働者のみに適用される運用ではなく、就業規則等に規定化され、要件を満たす全ての労働者が利用できる制度を対象としているため、有給とする場合はその旨を就業規則等に明記する必要があります。

7. 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の趣旨(目的)は何ですか。

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境や業務体制の整備を行い、男性の育休取得を促進した中小企業事業主を支援することが目的です。これにより、労働者の職業生活と家庭生活の両立を促し、雇用の安定に資することを目指しています。

8. 複数の男性労働者が近接したタイミングで育児休業を取得した場合、誰が1人目、2人目、3人目としてカウントされますか。

支給申請を行った順にカウントされます。複数の労働者について同時にまとめて申請された場合は、申請書に記載された「○人目」の記載に基づき判断され、不支給となった労働者はカウントに含まれません。

9. 第2種の申請のみを行うことは可能ですか。また、その場合、後から第1種を申請することはできますか。

第2種のみの申請を行うことは可能です。しかし、出生時両立支援コースの趣旨に鑑み、第2種を受給した後に第1種の申請を行うことはできません。

10. この助成金の申請に不備があり、管轄労働局から補正を求められた場合、その補正期間は原則としてどのくらいですか。

管轄労働局長が事業主等に補正を求める場合の補正期間は、原則として1週間とされています。

9. 用語集

| 用語 | 定義 |

| 出生時両立支援コース | 男性の育児休業取得を促進するため、育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者に育児休業を利用させた中小企業事業主に対して支給される助成金。 |

| 第1種 | 男性の労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得した場合に、取得者(1~3人目まで)に応じて支給される助成金。雇用環境整備措置の実施や業務体制の整備が要件となる。 |

| 第2種 | 事業所全体の男性労働者の育児休業取得率が、前事業年度と比較して30ポイント以上上昇し、かつ50%以上を達成した場合などに支給される助成金。1事業主1回限りの支給。 |

| 育児休業 | 育児・介護休業法第2条第1号に規定される休業。出生時育児休業(産後パパ育休)も含まれる。 |

| 子の出生後8週間以内 | 子の出生日当日を含む57日間を指す。ただし、出産予定日と実際の出生日にずれがある場合は、対象期間が調整される。 |

| 雇用環境整備の措置 | 育児休業を取得しやすくするための措置。具体的には①育休研修の実施、②相談体制の整備、③取得事例の収集・提供、④制度・方針の周知、⑤業務配分・人員配置の5種類がある。 |

| 男性労働者の育児休業取得率 | ある事業年度において、配偶者が出産した雇用保険被保険者の男性労働者数に対する、同年度中に育児休業を取得した男性労働者数の割合。小数第1位以下は切り捨て。 |

| 育児目的休暇 | 育児休業や子の看護休暇などの法定休暇とは別に、事業主が就業規則等で設けた、育児を目的とすることが明らかな休暇制度。「配偶者出産休暇」などが該当する。 |

| 育休復帰支援プラン | 育児休業の取得および職場復帰を円滑にするための措置を定めた、事業主が作成する計画。 |

| プラチナくるみん認定 | 次世代育成支援対策推進法に基づき、高い水準の取り組みを行っている企業として認定されること。第2種の申請時にこの認定を受けていると、助成金が加算される。 |

| 両立支援のひろば | 厚生労働省が運営する、仕事と家庭の両立支援に関する企業の取り組みを紹介するウェブサイト。「育児休業等に関する情報公表加算」の要件である情報公表は、このサイトで行う必要がある。 |

| 一般事業主行動計画 | 次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の子育てを支援するための目標や対策を定めた計画。本助成金の多くのコースで、この計画の策定・届出・公表・周知が共通の支給要件となっている。 |

| 中小企業事業主 | 助成金の対象となる、資本金の額または企業全体で常時雇用する労働者数が一定の基準以下の事業主。判定は支給申請日の属する月の初日時点で行われる。 |

コメント