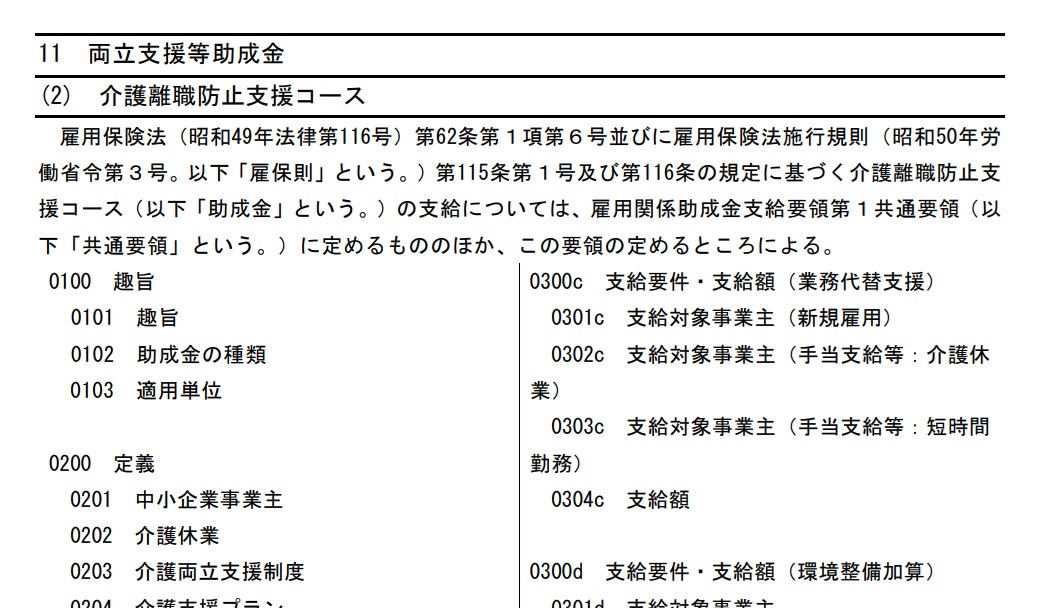

エグゼクティブサマリー

本記事は、両立支援等助成金制度の全体像、特に「介護離職防止支援コース」に焦点を当て、その核心的な要件、運用上の解釈、および申請手続きを統合的に解説するものです。本助成金は、仕事と育児・介護の両立を支援する職場環境の整備を促進し、労働者の雇用安定を図ることを目的としています。

最重要ポイント

- 制度整備の徹底

助成金の支給は、個別の労働者への特例的な対応ではなく、就業規則等に明確に規定され、要件を満たす全労働者が利用可能な制度として整備されていることが大前提となる。「会社が認めた場合」といった曖昧な規定は認められず、客観的で明確な基準が求められる。 - 「介護支援プラン」の中核的役割

介護離職防止支援コースでは、労働者との面談を通じて個別の「介護支援プラン」を作成し、そのプランに基づいて休業取得や制度利用を支援することが全ての助成金の起点となる。 - コースの多角的構成

介護離職防止支援コースは、①介護休業の取得・復帰支援、②多様な介護両立支援制度の利用促進、③休業・時短勤務中の業務代替体制整備、④環境整備の取組への加算、という4つの柱で構成されており、企業の状況に応じた多角的な支援を提供する。 - 厳格な法的定義の適用

助成金の対象となる「対象家族」や「要介護状態」は、育児・介護休業法に定められた範囲に限定される。企業が法を上回る独自の基準で制度を運用している場合でも、助成金の対象となるのは法定の範囲内に限られる点に留意が必要である。 - 手続きと期限の遵守

申請代行は社会保険労務士に限定され、申請には厳格な期間が定められている。また、助成金の支給・不支給決定は行政不服審査法の対象外であるため、要件の充足と適正な手続きが極めて重要となる。

解説動画

1. 両立支援等助成金の共通原則と要件

両立支援等助成金の各コースに共通する基本的な考え方と、申請にあたって遵守すべき要件は以下の通りです。

1.1. 制度の趣旨と環境整備の重要性

本助成金は、仕事と育児・介護等を両立しやすい「環境整備」を目的としています。そのため、特定の労働者への一時的な配慮ではなく、所定の要件を満たす全ての労働者が公平に利用できる制度として確立されていることが求められています。

- 規定の明確化:

「会社が(個別に)認めた場合」や「会社が特別な事情を認めた場合」といった、労働者が自身が対象となるか事前に判断できない曖enuineな規定は認められない。支給対象となる基準やケースが明確に例示されている必要がある(A共4, A共6)。 - 就業規則への明文化:

育児・介護休業等に係る手続きや賃金について、法を上回る運用を実際に行ったとしても、それが就業規則等に規定されていなければ助成金の対象とはならない(A共2)。 - 包括的な制度適用:

労使協定により制度の対象から除外されている労働者であっても、実際に休業等を取得させ、労働局の指摘に応じて当該労働者が制度の対象となるよう労使協定を補正した場合は、支給対象となりうる。これは、特定の労働者だけでなく、全ての対象者が制度を利用できるよう措置されるべきという趣旨に基づく(A共3)。

1.2. 就業規則等への規定義務

助成金の支給要件を満たすためには、関連制度が労働協約または就業規則に具体的に規定されている必要があります。

- 具体的な内容:

厚生労働省が示す「育児・介護休業等に関する規則の規定例」の簡易版(リーフレット)の記載例と同等の具体的な内容が整備されていることが望ましい。単に育児・介護休業法への委任規定や準拠する旨を記載するだけでは要件を満たさない(A共8, A介3)。 - 法改正への対応:

規定内容は、申請日時点において施行されている育児・介護休業法が定める水準を満たしている必要がある(A介3)。 - 実態との一致:

就業規則で無給とされている休業期間中に、実際には給与を支払うなど規定と実態が異なる場合は、実態に合わせて有給とする旨を就業規則に整備する必要がある(A共5)。

1.3. 申請手続きと留意事項

- 申請不備の補正:

申請に不備があった場合、管轄労働局長が補正を求めることがあり、その補正期間は原則として1週間とされる(A共1)。 - 申請代行者:

両立支援等助成金の申請手続きの「提出代行」または「事務代理」を業として行えるのは社会保険労務士のみであり、行政書士等は行うことができない(A共14)。 - 一般事業主行動計画:

一部コースでは、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定、届出、公表、労働者への周知が支給申請日までに行われている必要がある。計画を策定せずに策定したとして虚偽の申請を行った場合、不正受給とみなされる可能性がある(A共10, A共11)。 - 不服申立て:

本助成金の支給・不支給決定や支給決定の取消は、行政不服審査法に基づく不服申立て(審査請求等)の対象とはならない(A共16)。

1.4. 経過措置と適用要領

制度改正が頻繁に行われるため、どの時点の支給要領が適用されるかは、労働者の休業開始日等によって決定されます。

- 過去要領の適用:

令和7年4月以降の申請であっても、労働者の休業開始日などによっては、経過措置により令和6年度以前の支給要領が適用される場合がある(A共17)。 - 生産性要件:

令和5年度以降の支給要領では生産性要件が廃止されたが、経過措置により令和4年度以前の要領が適用される申請については、当時の生産性要件が引き続き適用され、該当する場合には割増支給の対象となる(A共18)。 - 電子申請:

雇用関係助成金ポータルでの電子申請は、令和5年度以降の支給要領が適用される申請が対象となる。経過措置によりそれ以前の要領が適用されるケースは利用できない(A共20)。

2. 介護離職防止支援コース:詳細分析

2.1. コースの目的と構成

本コースは、中小企業事業主が仕事と介護の両立支援に資する職場環境整備を行い、労働者の介護休業の円滑な取得・復帰や両立支援制度の利用を促進することを目的とします(支給要領0101)。助成金は以下の4種類で構成されています。

| 助成金の種類 | 概要 |

| ① 介護休業 | 介護支援プランに基づき、労働者が介護休業を取得し、職場復帰した場合に支給。 |

| ② 介護両立支援制度 | 介護支援プランに基づき、労働者が仕事と介護の両立に資する制度を利用した場合に支給。 |

| ③ 業務代替支援 | 介護休業・短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する体制を整備した場合に支給。 |

| ④ 環境整備加算 | ①~③のいずれかの申請時に、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備を行った場合に加算。 |

2.2. 中核的要件:「介護支援プラン」

本コースの全ての助成金申請において、「介護支援プラン」の作成とそれに基づく措置の実施が必須要件となります。

- 定義:

介護に直面した労働者の円滑な休業取得・職場復帰、または両立支援制度の利用を支援するための方策を定めた計画(支給要領0204)。 - 策定プロセス:

1. 面談の実施: 労働者の上司または人事労務担当者が、労働者とプラン策定のための面談を少なくとも1回実施し、その結果を記録する。対面が困難な場合は電話やメール等での調整も可能(支給要領0301aロ, A介12)。

2. プランの作成: 面談結果に基づき、「仕事と介護の両立支援 面談シート兼介護支援プラン」(【介】様式第5号)を作成する。 - 策定時期:

原則として休業や制度利用の開始前に作成するが、開始と同時並行での作成も認められる。ただし、面談やプラン作成が休業・制度利用終了後に行われた場合は支給対象外となる(支給要領0301aロ, A介13)。 - 内容の変更:

当初のプランから休業期間等が変更になった場合は、「介護休業期間変更届」の提出に加え、プラン自体の記載変更も必要となる(A介15)。

2.3. 対象となる「介護」の範囲

助成金の対象は、育児・介護休業法で定められた範囲に厳密に限定される。

- 対象家族:

労働者の配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母が対象(A介10)。 - 要介護状態:

「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」と定義され、具体的には以下のいずれかに該当する場合を指す。

1. 厚生労働省が定める12項目の心身の状態に関する判断基準において、一定の基準を満たすこと。

2. 介護保険制度の要介護状態区分において「要介護2」以上であること(A介10)。 - 介護行為:

歩行、排泄、食事、入浴等の日常生活に必要な便宜の供与を指す。単に話相手になる、電話で近況を尋ねるといった行為は対象外(A介10)。 - 確認書類:

原則として介護保険被保険者証の写し等が必要。公的書類の提出が困難な場合は、事業主と労働者の双方から詳細な理由を記した申立書を提出することで代替できる場合がある(A介11)。

2.4. 各助成金制度の支給要件と支給額

| 助成金 | 主要な支給要件 | 支給額 |

| 介護休業 (支給要領0301a, 0302a) | ・プランに基づき、同一対象家族について連続5日以上(所定労働日ベース)の介護休業を取得。 ・休業終了後、原則として原職等に復帰し、3か月以上継続雇用されていること。 ・休業終了後にフォロー面談を実施し、記録すること。 | 40万円 (休業日数が連続15日以上の場合は60万円) |

| 介護両立支援制度 (支給要領0301b, 0302b) | ・プランに基づき、以下のいずれかの制度を同一対象家族について利用。 ・所定外労働の制限/時差出勤/深夜業の制限/短時間勤務/在宅勤務/フレックスタイム: 合計20日以上利用。 ・介護休暇: 6か月以内に10時間以上利用。 ・介護サービス費用補助: 6か月以内に事業主が一定額以上補助。 | 制度導入数に応じて変動 ・1制度導入/1制度利用: 20万円 (60日以上利用で30万円) ・2制度以上導入/1制度利用: 25万円 (60日以上利用で40万円) |

| 業務代替支援(新規雇用) (支給要領0301c, 0304c) | ・介護休業取得者の業務を代替するため、新たな雇入れ又は派遣により代替要員を確保。<br>・代替要員の勤務期間が介護休業期間の8割以上あること。<br>・代替要員の所定労働時間が休業取得者の2分の1以上であること。 | 20万円 (休業日数が連続15日以上の場合は30万円) |

| 業務代替支援(手当支給等) (支給要領0302c, 0303c, 0304c) | ・既存の労働者が業務を代替。<br>・業務の見直し・効率化を実施し、業務分担を明確化。<br>・代替業務に対応した賃金制度(業務代替手当等)を就業規則に規定し、実際に手当を支給。 | 介護休業: 5万円 (15日以上で10万円) 短時間勤務: 3万円 |

| 環境整備加算<br>(支給要領0301d, 0302d) | 上記いずれかの申請時に、以下の4つの取組を全て実施していること。<br>1. 労働者(少なくとも管理職全員)への研修実施。<br>2. 相談窓口の設置と周知。<br>3. 自社または厚労省提供の介護休業等利用事例の収集・提供。<br>4. 介護休業等に関する制度・方針の周知。 | 10万円 (1事業主1回限り) |

2.5. 支給上限と申請期間

• 支給対象人数の上限:

介護休業、介護両立支援制度、業務代替支援のそれぞれについて、1事業主あたり支給要件を満たした労働者5人までが対象となる(A介24)。

• 申請期間:

助成金の種類によって起算日と期間が異なるため、厳格な管理が必要となる。

| 助成金 | 申請期間 |

| 介護休業 | 介護休業終了日の翌日から3か月経過した日の翌日から2か月以内。 |

| 介護両立支援制度 | 制度利用日数が要件(20日等)を満たした日の翌日から1か月経過した日の翌日から2か月以内。 |

| 業務代替支援 | 介護休業終了日または短時間勤務制度終了日の翌日から2か月以内。 |

| 環境整備加算 | 他の助成金の申請と同時に提出。 |

3. Q&Aから見る具体的な運用解釈

支給要領を補完する具体的な運用上の判断基準がQ&Aに示されている。

3.1. 労働者の対象範囲と利用回数

• 同一労働者の複数回利用:

- 介護休業: 一度対象となった労働者でも、別の家族の介護など新たな事情が生じ、改めてプランを作成した場合は再度対象となり得る(A介1)。

- 介護両立支援制度: 同一労働者が同一の制度を利用できるのは1回限り。異なる制度であれば、合計2回まで対象となる。いずれの場合も、制度利用ごとに新たなプラン作成が必要(A介7, 8)。

- 介護休業と両立支援制度は、それぞれでプランを作成すれば両方とも対象となりうる(A介9)。

3.2. 休業・制度利用日数の算定方法

• 算定基礎:

介護休業の「連続5日」や両立支援制度の「合計20日」は、いずれも所定労働日ベースで算定する(A介2)。

• 合算の可否:

- 父と母など、複数の対象家族のための制度利用日数を合算することはできない。同一の対象家族1人につき要件を満たす必要がある(A介6)。

- 出生時育児休業と通常の育児休業が連続する場合は、期間を通算して算出することが可能(A共9)。

- 年次有給休暇: 年次有給休暇を取得した日は、原則として制度利用実績には含まれない。ただし、1日の一部のみ年休を取得し、勤務実績から制度利用が確認できる場合は実績に含めることができる(A介18)。

3.3. 業務代替支援の詳細

- 代替要員の業務範囲: 代替要員は、休業取得者の業務の一部のみを代替する場合でも対象となる(A介19)。

- 代替要員の人数: 業務を代替する者は複数でもよい。その場合、所定労働時間や勤務期間は合算して要件を判断できる(A介20)。

- 手当支給等の要件: 「手当支給等」を申請する場合、業務の見直し・効率化が前提となる。その証明として、介護休業取得者等が所属する部署または事業所全体の事務分担が確認できる書類が必要であり、既存のものがなければ作成する必要がある(A介21)。

3.4. 申請書類と証明

- 休業申出書: 労働者から口頭で申し出があり書面がない場合でも、申請時には休業申出書と同様の内容を記載した申立書を作成・提出することで対応可能(A共7)。

- 出退勤記録: 時差出勤制度などの申請にあたり、出退勤時刻が客観的に確認できる書類(タイムカード等)が必要。出勤簿への押印のみでは認められない(A介16)。

- 子の確認書類: 母子健康手帳のほか、住民票や戸籍票など、対象労働者に子がいることを確認できる公的証明書類であればよい(A共15)。

ガイド:Q&A

1. 就業規則に規定がないまま、育児・介護休業法を上回る独自の運用を特定の労働者に適用した場合、両立支援等助成金の対象となりますか。その理由も説明してください。

対象となりません。本助成金は仕事と育児・介護等を両立しやすい環境整備を目的としているため、特定の労働者への特例的な運用ではなく、要件を満たす全ての労働者が利用できるよう就業規則等に規定化されている必要があります。

2. 介護離職防止支援コースにおける「介護支援プラン」とはどのようなものですか。また、いつまでに作成する必要がありますか。

「介護支援プラン」とは、介護に直面した労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰や、仕事と介護の両立支援制度の利用を支援するための計画です。原則として休業や制度利用の開始前に作成しますが、休業と同時並行での作成も可能です。ただし、プラン作成や面談が休業終了後に行われた場合は対象外となります。

3. 労使協定によって育児休業の対象から除外されている労働者に休業を取得させた場合、助成金の対象となり得ますか。そのための条件は何ですか。

対象となり得ます。ただし、実際に休業を取得させた上で、労働局からの指摘に応じて労使協定の内容を補正し、当該労働者が制度の対象となるようにした場合に限り支給対象となります。

4. 介護離職防止支援コースの「環境整備加算」を受けるために、事業主が実施すべき4つの雇用環境整備の取組とは何ですか。

①雇用する労働者に対する介護休業等に係る研修の実施、②介護休業等に関する相談体制の整備、③自社の介護休業等の取得・利用に関する事例の収集及び提供、④介護休業等に関する制度及び取得・利用促進に関する方針の周知、という4つの措置をすべて講じる必要があります。

5. 介護休業を取得した労働者の業務を代替するために新たな人員を雇用した場合(新規雇用)、代替要員にはどのような主な要件が求められますか。

代替要員は新たな雇入れまたは派遣による者であり、その所定労働時間は介護休業取得者の2分の1以上でなければなりません。また、介護休業期間に対して8割以上の期間、代替業務で勤務している必要があります。

6. 両立支援等助成金の支給・不支給決定に対して、行政不服審査法に基づく不服申し立ては可能ですか。その理由も説明してください。

できません。本助成金の支給・不支給決定や支給決定の取消は、行政不服審査法の不服申し立ての対象となる処分性を有していないため、同法に基づく審査請求等の対象とはなりません。

7. 介護両立支援制度の利用日数を計算する際、労働者が年次有給休暇を取得した日は制度利用実績に含まれますか。例外的なケースがあればそれも述べてください。

原則として制度利用実績には含まれません。ただし、1日のうち一部のみ年次有給休暇を取得した場合で、出退勤時間や勤務実績から制度を利用したことが確認できる場合には、利用実績に含めることができます。

8. 「育児休業期間中は原則無給だが、会社が特別な事情を認めた場合は賃金を支給する」という就業規則の規定は、助成金の支給対象として認められますか。

そのままでは対象となりません。「会社が特別な事情を認めた場合」という規定は、労働者が対象になるか事前に判断できず曖昧なためです。どのような場合に有給となるかの基準やケースの例示(例:「育児休業期間の最初の1日は有給とする」など)が明確にされている必要があります。

9. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画は、いつまでに策定、届出、公表・周知されている必要がありますか。

支給申請日までに行われている必要があります。計画の策定、労働局長への届出、計画の公表および労働者への周知のすべてがこの日までに完了していなければなりません。

10. 両立支援等助成金の支給申請手続きを、行政書士が「提出代行者」または「事務代理者」として行うことはできますか。

できません。両立支援等助成金の申請手続きは社会保険労務士法に基づく「提出代行」または「事務代理」の対象であり、社会保険労務士以外の者が業として行うことは原則として禁じられています。

用語集

| 用語 | 定義 |

| 両立支援等助成金 | 仕事と育児・介護の両立支援の推進に資する職場環境整備に取り組む中小企業事業主に対して支給される助成金。労働者の雇用の安定に資することを目的とする。 |

| 介護離職防止支援コース | 仕事と介護の両立支援に関する取組を行った中小企業事業主に対して支給される助成金。介護休業、介護両立支援制度、業務代替支援、環境整備加算の4種類がある。 |

| 介護支援プラン | 介護に直面した労働者の介護休業取得や職場復帰、または仕事と介護の両立支援制度の利用を円滑にするための措置を定めた計画。面談を経て作成される。 |

| 介護両立支援制度 | 労働者が就業しつつ対象家族を介護することを容易にするための制度。所定外労働の制限、時差出勤、短時間勤務、在宅勤務、介護休暇、フレックスタイム、介護サービス費用補助などの制度が含まれる。 |

| 原職等 | 介護休業取得者が休業前に就いていた職務。具体的には、同一部署・同一職務の「原職」、または職務内容や地位、処遇が同等である「原職相当職」を指す。 |

| 業務代替支援 | 介護休業や短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制を整備した事業主に支給される助成金。「新規雇用」と「手当支給等」の2つの支援方法がある。 |

| 環境整備加算 | 介護休業等の申出が円滑に行われるよう、①研修の実施、②相談体制の整備、③事例の収集・提供、④制度・方針の周知の4つの取組を全て実施した場合に、他の助成金に加算して支給される。 |

| 一般事業主行動計画 | 次世代育成支援対策推進法に基づき、事業主が労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備等について策定する計画。助成金の一部のコースで、この計画の策定・届出・周知が要件となる。 |

| 中小企業事業主 | 助成金の支給対象となる事業主の規模。資本金の額または企業全体で常時雇用する労働者の数によって判定される。 |

| 対象家族 | 育児・介護休業法に定められる、介護休業等の対象となる家族の範囲。配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫が含まれる。 |

| 要介護状態 | 育児・介護休業法に定められる、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態。身体の状態に関する具体的な基準、または介護保険制度の要介護2以上であることが該当する。 |

| 経過措置 | 法令や制度が改正された際に、旧制度から新制度へ円滑に移行するために設けられる暫定的な措置。助成金では、労働者の休業開始日などによって、過去の年度の支給要領が適用される場合がある。 |

| 生産性要件 | 企業の生産性向上を助成金支給額に反映させるための要件。令和5年度以降の支給要領では廃止されたが、経過措置により令和4年度以前の要領が適用される場合は、引き続き適用される。 |

コメント